-

語彙力がないまま社会人になってしまった人へ

“語彙力本”がブーム きっかけとなった“あの言葉” 語彙力に関する本がちょっとしたブームだ。本書はそのはしりであり、現在もヒット街道を邁進中のベストセラー。精選された最低限の51語それぞれに、語源 […]

-

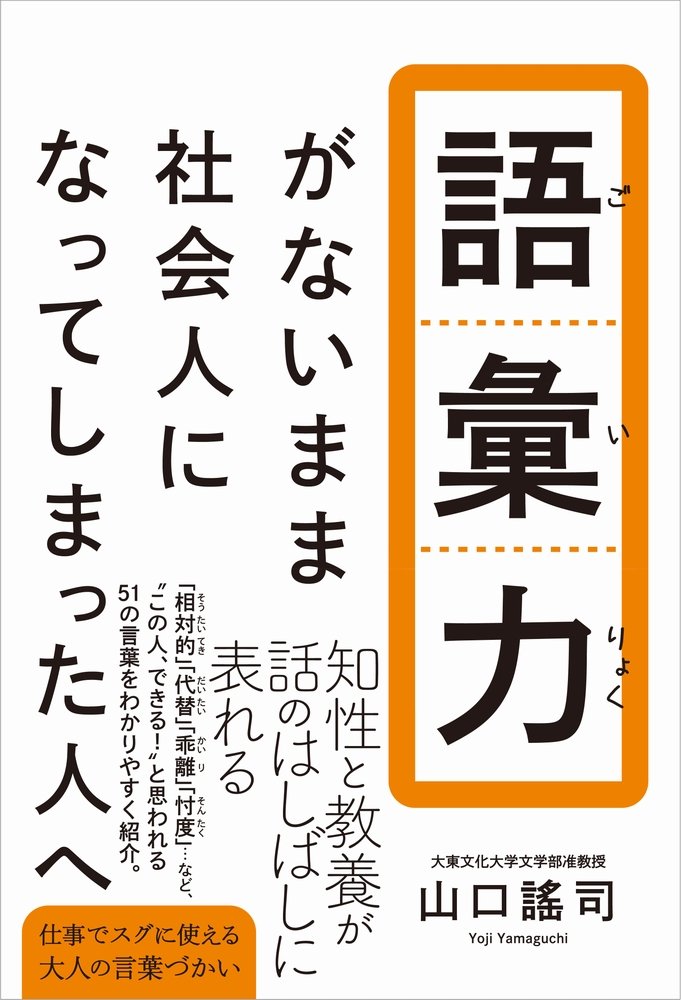

暮らしの中で知る漢字のヒミツ 漢字ル!世界

漢字はどのようにして誕生したのか。中国の長い歴史の中で、漢字はどう変化して今の簡体字に至ったのか。また日本に移入した漢字は中国とは違った変化をとげた。それはどのような理由によるものなのかを、日常の暮らしの中から具体例を取 […]

-

昭和歌謡で解き明かす漢字のヒミツ 感ジテ!漢詩

著者が選んだ漢詩を、サザンや長渕剛、中島みゆきからさだまさしまなど具体的な昭和歌謡(Jポップ)のイメージを重ねて、漢詩の面白さを解説し味合わせてくれます。有名な杜甫や白居易だけでなく、無名な日本人の漢詩にも光を当ているこ […]

-

ん―日本語最後の謎に挑む (新潮新書)

日本語には大きな謎がある。母音でも子音でもなく、清音でも濁音でもない、単語としての意味を持たず、決して語頭には現れず、かつては存在しなかったという日本語「ん」。「ん」とは一体何なのか?「ん」はいつ誕生し、どんな影響を日本 […]

-

となりの漱石

2016年 —— 漱石 没後 100年。 文豪だって悩んでいた、笑っていた、怒っていた、愛していた! 現代人に通じる、明治のこゝろ。 文豪・夏目漱石はよく知られていますが、人間・夏目漱石を知っているでしょうか? 近代文学 […]

-

ディストピアとユートピア――パズルを解くように漢詩を読む

なんのために生まれてきたのだろうか? 理不尽な社会をどうやりすごせばいいのだろうか? 貧しいことは不幸なのだろうか? その答えは、漢詩のなかにあった! 陸游、杜甫、蘇東坡、夏目漱石、河上肇の人生と漢詩を読み解きながら、 […]

-

岡本太郎伝 ちくま評伝シリーズ〈ポルトレ〉

学生の頃に青山のアトリエへ何度か寄せて頂いたことがありました。書いててとっても楽しかった一冊です。

-

てんてん 日本語究極の謎に迫る (角川選書)

“かな”を濁った音にする「てんてん」は、近代に発明された記号である。『古事記』『万葉集』など万葉仮名で書かれた日本語には、濁音で始まる言葉はほとんどなく、江戸の人々は、「てんてん」がつかない文章でも、状況に応じて濁る・濁 […]

-

音読論語

奈良・平安の時代から江戸時代まで、日本でも広く庶民にも親しまれ、語り継がれてきた『論語』。そこにはどんな時代、どんな状況にあっても人が守るべき普遍的な規律がありました。混迷深める現代こそ、その知恵に学びたいものです。 本 […]